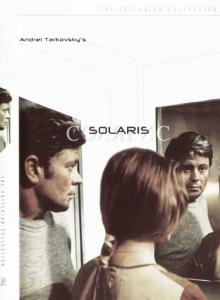

Уже писала о книге Станислава Лема, но понимаю, что фильм Тарковского заслуживает отдельного поста.

Довольно высоколобо расплевываюсь с мнением советской критики, рассказывающей про то, что Тарковский снимал фильм-тоску по родному дому. Оно и понятно, ни о чем, кроме этого, режиссер-невозвращенец снимать не мог. Сам Тарковский говорил вот что: “Главный смысл… фильма я вижу в его нравственной проблематике. Проникновение в сокровенные тайны природы должно находиться в неразрывной связи с прогрессом нравственным. Сделав шаг на новую ступень познания, необходимо другую ногу поставить на новую нравственную ступень. Я хотел доказать своей картиной, что проблема нравственной стойкости, нравственной чистоты пронизывает все наше существование, проявляясь даже в таких областях, которые на первый взгляд не связаны с моралью, например, таких как проникновение в космос, изучение объективного мира и так далее.”

Набираюсь наглости и пытаюсь делиться теми мыслями, которые пришли в голову при просмотре фильма.

Во-первых, совершенно поразил выбор Баниониса на главную роль. Я не помню, какой он актер, но в “Солярисе” он показался мне совершенно деревянным. То ли это была такая задумка, то ли он и правда деревянный (с учетом того, что он плохо говорил по-русски и его озвучил В.Заманский). Но игра его как-то совершенно не впечатлила, он тускнел и мерк на фоне непревзойденного Дворжецкого, у которого в “Солярисе” роль небольшая, но я поймала себя на мысли, что все время хочу его видеть в роли Криса вместо Баниониса. Ясное дело, это верх наглости критиковать выбор режиссера, но вот как-то все равно такие мысли о том, что Дворжецкий бы сыграл в триста раз лучше – не покидают голову.

Во-вторых, Банионис мерк и на фоне других персонажей станции Солярис, Анатолия Солоницына и Юри Ярвета, у которого такие поразительные глаза, что только их и помнишь, когда думаешь о его Снауте. Наталья Бондарчук в роли Хэри как-то тоже не особенно впечатляла, но не знаю, может, это у меня к семейству младших Бондарчуков такое предубеждение…

А теперь собственно о фильме. Да, начинается он как раз с противопоставления Земли и грядущих видов океана Соляриса, мы видим невероятной красоты пейзажи, прекрасных животных, красивых благородного вида людей. Сместе с Крисом мы смотрим-не насмотримся на все эти колыхания водорослей, дрожание листьев, игру мышц под кожей лошади, радостный смех детей. Одновременно мы слышим рассказ Бертона о том, что он видел на Солярисе, этот рассказ предваряет то, что еще предстоит пережить скептику Кельвину. И долгая поездка Бертона по тоннелям и подземкам некоего Города (снимались футуристические пейзажи на транспортных развязках Японии, если присмотреться, можно увидеть иероглифы) – это как переход от мирных пейзажей Земли к чуждым колебаниям океана Соляриса. Через техногенную цивилизацию – к чужим мирам.

Собственно, Кельвин попадает на Солярис почти во второй части, долгое время мы видим Землю и ее жителей, лишь слыша о Солярисе, но ничего оттуда не видя. И, наконец, станция и планета встречает героя и нас – равнодушный океан и совершенно сошедшие с ума люди, которые встретили то, что не могут воспринять нормально. Кельвин вскоре присоединяется к тем, кто принимает гостей – и вот тут мы и сталкиваемся с вопросом: что есть познание и насколько человек может приносить в жертву ему нравственное чувство. Мы видим три модели поведения: Сарториус, сухой ученый до мозга костей, который оставил нравственность засушенной в какой-нибудь далекой колбе и видит в порождениях Океана все что угодно, но не людей. Он относится к ним еще хуже, чем к лабораторным крысам и мышам. Они для него – даже не оборудование, которое можно беречь. Они – неодушевленный материал. Снаут выбирает позицию равнодушного принятия. Он безэмоционально периодически избавляется от гостя, передыхает и снова принимает его, чтобы в конце концов опять отправить в небытие. Но список из средств уничтожения, называемый им Кельвину, говорит о том, что стадию экспериментов “с материалом” он прошел тоже.

Кельвин принимает гостя как человека. Как личность, как человека. Этим фильм отличается от романа, где Кельвин так и не смог смириться с тем, КЕМ на самом деле была Хэри, вечным напоминанием о его низости. Он любил ее и одновременно она была ему противна. Лем очень тонко описал чувства человека к тому, что явилось его порождением, причем не просто порождением, а его демоном, его темным ужасным секретом, от которого нельзя избавиться, и который любишь и ненавидишь одновременно. Но киношный Кельвин говорит слова любви с такой деревянной неподвижной физиономией, что то и дело думаешь – это так задумано, или актер оказался способен именно на этот диапазон эмоций?

А дальше открывается область загадок.

Зачем Тарковский так долго глазами Хэри рассматривает репродукцию картины Питера Брейгеля “Охотники на снегу”?

Потому, что Хэри никогда не видела зимы? Потому что она – видела видео о зиме, показанное Крисом? Но почему именно эта картина? Что в ней такого? Это отражение земной жизни – но тогда почему это зима и Брейгель 15 века, а не какие-нибудь ветки сирени или мишки в лесу?

Зачем сцена с невесомостью и затем скрытый отсыл к впоследствие ясно озвученному в финале рембрандтовскому “Блудному сыну”? Когда невесомость закончилась и Кельвин остался на коленях перед Хэри – ведь еще раз он повторит это в самом конце – что произошло, почему именно так?

Ведь потом, в самом конце, когда океан-таки “высекли розгами” жесткого излучения – он ведь повел себя не так, как было описано в романе Лема. В романе Океан прекратил присылать гостей и Кельвин тоскует и ждет новых “ужасных чудес”, все еще надеясь снова встретить Хэри. В фильме произошло нечто гораздо более мрачное и ужасное – обрадовавшийся Снаут говорит, что Океан вышел на контакт и стал образовывать острова. А в финале мы видим, что за острова начал образовывать океан. Если раньше на Станцию просто приходили гости, теперь Кельвин оказывается рядом с полной копией родительского дома. Только теперь стоит зима (не отголосок ли это картины, на которую смотрела Хэри?), и в доме идет дождь (образ чуждого в фильмах Тарковского). И на порог выходит отец, и перед ним падает Кельвин на колени, блудный сын думает, что вернулся домой. Но ведь эта картина – это иллюстрация к библейской притче о блудном сыне, и отец, к которому вернулся младший, промотавший наследство сын – это Бог.

Кажется, я поняла, что имел в виду Тарковский. Именно – кажется – не претендую ни на что. Так вот, человек, отринувший нравственное чувство, приходит не к Богу. Он приходит к равнодушному “Чему-то”, которое тешит человека иллюзиями, но на самом деле не любит и не жалеет его. Оно – то самое греческое “играющее божество”, божественный ребенок, который строит и рушит замки из песка, не заботясь о том, что в этих замках уже кто-то живет. Это “Нечто” может выйти и даже сделать то, что человек от него ждет, но ни любви, ни понимания, ЧТО это Нечто делает, нет. Все – лишь иллюзия, обманка, к которой стремится человек, покинувший настоящий дом и настоящего отца. Отринув нравственное чувство, чувство, которое присуще только человеку – единственному существу в природе, наделенному им, человек становится жертвой игр природы. Какая бы эта природа ни была – земная или совершенно чужая, инопланетная.

Отвергая человеческое в себе, нечего ждать человеческого от того, к чему ты стремишься. Подобное притягивается подобным. Думается, что каждый на станции Солярис мог получить то, к чему стремился – каждому Океан мог приготовить нечто, по сравнению с чем гости могли показаться безобидной забавой.

Не знаю, есть ли хоть толика смысла в том, что я сейчас пишу. Может быть, посмотрим…