Все, наверное, помнят потрясающие кадры из этого фильма, разошедшиеся на цитаты в мировом кинематографе, даже если сам фильм не смотрели.

Я, к своему стыду, тоже не видела его. Вот испытала настоящее потрясение, наконец, найдя время, чтобы сесть и вдумчиво посмотреть.

Фильм в смысле стори-теллинга – практически невозможно пересказать. Это история армянского поэта Саят-Нова, о котором практически ничего неизвестно, настолько давно он жил, но это история, рассказанная не в виде “родился-женился-умер”, а как звуко-визуальная поэма, точнее – как поэтическая фреска. Ни один актер (кстати, Параджанов смертельно обидел всех армян скопом, взяв на главные роли грузинских актеров, еще и на главную роль поэта в юности и его возлюбленной – блестящую Софико Чиаурели) – так вот, ни один актер на протяжение часа с гаком экранного времени не произносит ни слова. Единственные живые голоса в кадре – это рассказчик и певцы, поющие древние армянские христианские песнопения. Но все же говорят у Параджанова все – актеры – при помощи языка тела, старинные книги – голосом шелеста страниц; камни старинных церквей, рыбы и птицы, текущая вода и веющий ветер, мотки крашеной шерсти и свежий лаваш, браслеты на ногах стирающих ковер девушек и сами ковры – все говорит с нами, все рассказывает нам историю древнего поэта, писавшего великие стихи по крайней мере на четырех языках, чья жизнь – загадка для нас, но чье творчество сохранилось в веках.

Вот строки в русском переводе.

Заветных тайн своих врагу не доверяй,

Когда-нибудь за грош продаст их негодяй.

Не будь завистником, чужого не желай

Отплатят этим же в недобрый час тебе.

Верь другу честному, люби его, как брат,

Не слушай клеветы, пусть за спиной шипят,

Не тронь змею ногой – ужалит, пустит яд

И пламенную кровь отравит в раз тебе.

Или вот любовная лирика

Твой волос смоченный рехан, или шелка нить, или струна.

Обводит золото черты, а бровь пером обведена.

В устах – и жемчуг, и рубин. Твоя завидна белизна.

Пусть я умру, будь ты жива. Мне страсть на гибель суждена.

О прекрати свою игру, меня насмерть убьет она!

Не полюбившего сильней, пусть упадут напасти все.

Уже два года протекли, как я тоскую о красе.

_________________________________________________

Пусть я умру, будь ты жива. Мне страсть на гибель суждена.

О прекрати свою игру, меня насмерть убьет она!

Вся эта история – рассказана нам режиссером именно в таком виде. Виде фрески, визуальных рядов, сплетенных в общую канву истории поэтического вдохновения, символики сложных образов, часть из которых будет понятна всем, а часть – тем, кто живет на Востоке и умеет считывать то, что незнакомо и чуждо нам, людям Западной цивилизации.

Вот вам пример кадра. Мальчик (кстати, совершенно андрогинного вида, по его внешности не поймешь, какого пола ребенок) – это образ юного поэта, который получает мудрость от своего учителя (он очень маленького роста и такой актер выбран не зря), рядом стоят то ли монахи, то ли ангелы в голубых хитонах, залитых водой, текущей по старинной кладке монастырских стен, белый ослик, лестницы вверх, старинные фолианты… Сколько символов можно считать из одного этого кадра – не счесть. Фильм вообще выстроен так, что каждое последующее поколение может наделять его своими смыслами и своим содержанием.

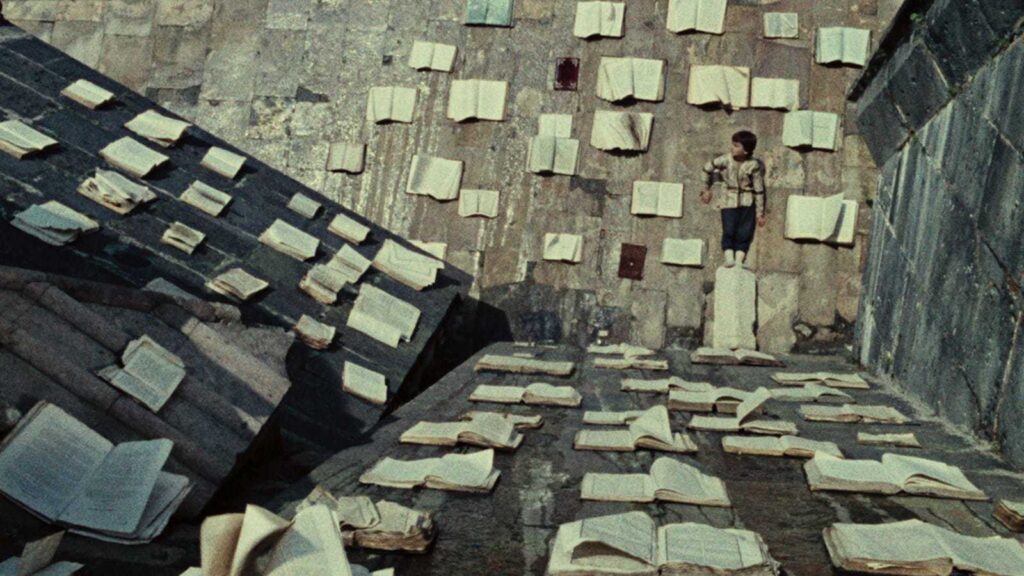

А вот один из моих любимейших кадров фильма

Книги в трех измерениях, мальчик среди них. И шелест страниц в полной тишине. Поэт встречает мудрость человечества.

Что меня совершенно потрясло помимо видеоряда – гениальность Софико Чиаурели.

Это ведь не грим и не костюмы. Это абсолютная способность перевоплощаться из юноши в девушку на уровне взгляда и микромимики – даже не на уровне движений, потому что в фильме движения минимизированы, я напоминаю, это – фреска, плоскостное изображение с минимумом двигательной активности, где зритель и герой повернуты лицом к друг другу и у оператора минимальный набор изобразительных средств.

Однако, посмотрите, насколько гениально отыграна роль – мы ни секунды не сомневаемся, что видим безбородого юношу – и нежную девушку, и одновременно осознаем бесполость, андрогинность героя.

Вот еще один кадр – поэт тут уже зрелый мужчина, его муза – изменилась и превратилась в образ то ли лесной нимфы, то ли – богини, то ли – бледной утопленницы, возвращенной к жизни гениальностью творца. Снова символы – петух, меч, пустой кувшин, слепой ангел-воитель… снова необходимость думать и понимать символизм, размышлять и строить гипотезы, что задумывал Параджанов, а что – видим мы, зрители, в синергии с ним.

Вот еще несколько кадров. Последний скрин – это финал, смерть поэта. И если вы присмотритесь, то увидите, что происходит с петухами. Страшно, кроваво, но завораживающе и неповторимо.

Перед нами совершенно точно гениальное поэтическое кинематографическое высказывание, которое, разумеется, было растоптано коммунистической цензурой вхлам. Я решила посмотреть фильм не читая и не смотря никаких пояснительных лекций к нему – и уже на второй или третьей минуте стала подозревать, что к руке мастера явно прилагалась другая рука. Потом выяснила, что на предпросмотре худсоветом фильм буквально уничтожили критикой и запретили прокат. Кино спас Сергей Юткевич, теоретик кино, режиссер, лауреат Сталинских премий. Он перемонтировал фильм и его разрешили к прокату в 1973 году. Вышло 43 копии и фильм посмотрило около миллиона человек (почти ничего в масштабах огромной страны). Так вот, глядя на экран, понимаешь, что то, что ты видишь, и задумка художника, – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Самые чувственные момента – это явно Параджанов, я не знаю ни одного режиссера, который бы сумел показать безумную сексуальность мужской ступни или женской босой ноги, скользящей по мыльному ковру. Полностью одетые в слои тканей женщины настолько чувственны, что никакая нагота не сравнится с изгибом их рук или линией не тронутых краской губ.

В женщине, проводящей кружевом по ракушке, больше секса, чем во всем “Основном инстинкте” и “Дикой Орхидее” вместе взятых.

И так в каждом кадре, посвященном пробуждению чувственной любви в ребенке, а затем – юноше.

Затем все меняется – и мы видим рождение способности любить, творить, жертвовать… мы видим рождение страдания и мудрости, видим разочарование и горе.

На протяжение всего экранного времени мы одновременно проживаем жизнь с поэтом, о котором нам практически ничего не изветно – настолько давно он жил на свете, и разгадываем вечные загадки жизни, смерти, творчества, гениальности, любви, мудрости, веры. Мы проделываем огромную работу – помимо того, что мы просто наслаждаемся каждым кадром, каждым мгновением, ведь они обращаются напрямик к нашему интеллектуальному и художественному багажу, и чем больше там имеется – тем больше мы сумеем понять. Более того, смотря этот фильм, мы понимаем, насколько он повлиял на всю историю мирового кинематографа – ведь не вызывает сомнений, что авторы что “Дюны”, что “Клетки”, что “Дракулы Брэма Стокера”, что “Игры престолов”, что “Звездных войн”, что “Прометея” – смотрели фильм Параджанова не единожды. Мы понимаем, что видим картину, повлиявшую на целые течения в мировой кинематографической культуре – и что и последующие поколения киноделов будут вдохновляться неисчерпаемым символизмом этой картины, сделанной не за миллионы долларов, а за бюджетные копейки человеком, которого обвинили в создании порнографии, а потом еще и посадили за весьма верятно выдуманный гомосексуализм в стране, которая менее всего способствовала самовыражению гениальных художников.

Как всегда, жаль, что все получилось именно так – наверное, если бы у Параджанова была возможность создавать то, что он задумывал, мы бы увидели совершеннейшие шедевры, но мы имеем то, что имеем. И даже в этом урезанном и перемонтированном виде “Цвет граната” – это гениально и неповторимо.

Так что посмотрите этот фильм, если не видели, и, разумеется, это не кино для “посидеть перед экраном, смотря одним глазом в телефон”. Если решитесь – вас ждет довольно серьезная интеллектуальная работа, которая принесет огромную радость.