Чем дольше живу, тем больше понимаю одну поганую правду про нашу чудесную родину под названием СССР. Лучше всего она умела просирать своих сыновей и дочерей – убивая ли их, травя, “не пущая и запрещая”. Любыми способами – только бы человека забить или погубить. Иногда ей это уполне удавалось, а иногда – не совсем.

Вот вам еще одна история-подтверждение. История врача-трансплантолога Владимира Демихова, прозванного “гением из подвала”.

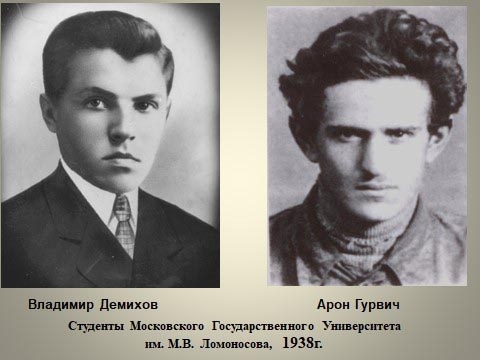

Знакомьтесь, это студенты Владимир Демихов и его друг Арон Гурвич, студенты МГУ имени Ломоносова. Наш герой – тот, что слева, Владимир Демихов.

Родился он в казачьей станице, в семье простого казака, который пропал без вести, оставив супругу Доминику Александровну с тремя детьми – Славой 6 лет, Володей – трех и младенцем Юляшей. Мать была очень талантливой женщиной, очень хорошо разбиралась в механике, дети вспоминали, что она могла сама починить очень многие вещи, собрать и разобрать часы. Очень хотела учиться, но сами понимаете, куда учиться с тремя малолетними детьми на руках. Поэтому мать работала на износ портнихой, ночами обшивая все село, а днем работая по хозяйству, но детей нацеливала учиться и получить высшее образование. Выучила всех, причем высылала студентам денег, чтобы они не тратили время на подработки, а посвящали все время только учебе.

Володя закончил рабочую школу, поступил в Воронежский мед и сразу обратил на себя внимание вдумчивыми вопросами на лекциях и блестящими ответами на практикумах. Однажды на студенческую конференцию приехал Сергей Сергеевич Брюхоненко, видный ученый, создавший первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Он обратил внимание на талантливого студента Демихова, выступавшего с докладом, – и посоветовал ему перевестись в Московский университет, предложив свою помощь.

Но помог он с переводом не в мединститут, а на биофак МГУ, Демихов был увлечен идеей искусственного сердца и сумел сконструировать аппарат, который подшил кошке и та прожила несколько часов. Демихов отлично окончил университет и в 1940 году его призвали в армию. Мне нужно говорить, что произошло дальше? Его тут же отправили на Финскую войну, которая для него плавно перешла в Великую Отечественную. Всю войну он прошел на передовой, стал паталогоанатомом, вскрывал бойцов, которые погибали от ран в полевых госпиталях, определял причину смерти. Это наложило страшный отпечаток на личность, семья Демихова вспоминала, что он не любил рассказывать о годах войны, но многое о том, что он переживал, можно было сказать по двум фотографиям из семейного архива. На одной – он молодой призывник, на второй, через год – паталогоанатом полевого госпиталя, человек с совершенно другим лицом.

Демихов дошел до Берлина, потом работал в Манчжурии, имел военные награды.

После демобилизации он рвется работать, у него множество идей, есть верные друзья, которые готовы помогать в работе. Тот самый Арон Гурвич с фотографии в начале статьи – стал очень хорошим иммунологом и они в паре работали над проблемой отторжения пересаженных органов. Второй друг, Владимир Горяйнов, ветеринар, помогал в опытах по трансплантации животным.

Ребята, казалось бы, есть талантливые энтузиасты, они рвутся работать – так помогите им, создайте лучшие условия! Конечно-конечно! Уже тогда ретивые исполнители воли лучших друзей языковедов и хлопкоробов искоса поглядывали на “подозрительные опыты” и поджидали, когда ж можно будет сотворить идеологически-правильный донос на “лжеученых”, но тогда, между 1946 и 1950 годом молодые ученые были полны сил и энергии и особенно не обращали внимания на тех, кто уже обозначил генетику и кибернетику продажными девками империализма и ждали, где ж еще найти соратниц по этому шалману.

Владимир Петрович Демихов в эти годы сделал первую в мире трансплантацию сердечно-легочного комплекса собаке, затем провел пересадку в грудную клетку собаки изолированных сердца и легкого, а затем пересадку печени собаке. Создал с нуля оригинальную методику маммарно-коронарного шунтирования: подвел к сердцу собаки от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака Дамка прожила потом семь лет. В клинике на человеке такую операцию впервые в мире осуществил российский хирург профессор Василий Колесов.

Тогда же в 1946 году Демихов познакомился со своей будущей женой – у них очень красивая история любви. Той самой любви-узнавания, когда мужчина в ту же секунду понимает, что перед ним – его будущая жена. Дело было в метро: будущий инженер по имени Лия поднималась на эскалаторе, действующий врач Володя спускался. Увидел ее издали и подумал: «Девушка даже не знает, что сейчас ей навстречу едет будущий муж», – историю эту родители со смехом рассказывали детям и их дочка поделилась воспоминаниями. Демихов выскочил с эскалатора и побежал догонять “будущую жену”, которая была воспитана в строгих правилах и сначала не хотела давать телефон, но попробуйте остановить военного хирурга, если он поставил перед собой цель. Она все-таки продиктовала номер, но потребовала не записывать, а запомнить. Папа позвонил раз, другой, третий. И мать сказала Лие: «Давай все же его пригласим».

В том же 1946-м они поженились. Дочь вспоминает, что родителей связывала большая любовь. Лия Николаевна была супругу верным другом и соратником. Она по профессии инженер-теплотехник, поэтому очень помогала мужу и профессионально, и психологически. На ней держался весь дом – жены хирургов, музыкантов и всех тех, у кого руки – инструмент, знают, что такое нести на своих плечах всю хозяйственную нагрузку. Что-то починить, лампочку ввернуть, покупки сделать – все она делала сама, этим Демихов никогда не занимался. Дочь Демиховых в воспоминаниях подчеркивает, что жизнь у родителей была очень трудная и выдержать ее без сильных чувств и понимания было бы просто невозможно.

С 1947-го по 1955 год Демихов работал в Институте экспериментальной и клинической хирургии. Именно там в 1954-м состоялась его знаменитая операция, во время которой он пересадил голову щенка на шею взрослой немецкой овчарки. Он соединил кровеносные сосуды, создав общий круг кровообращения. Имеется кинохроника, где двухголовая собака лает, лакает молоко, бегает по лаборатории. Все упреки “в жестокости” разбиваются о то, что без подобных опытов понять, каким образом действует кровообращение живых организмов, просто невозможно. Демихов отвечал всем радетелям о “жизни собаченьки” так: “Мы доказали, что голова, пересаженная на другой организм, может полноценно функционировать, это открывает огромные перспективы”.

Его эксперименты в области трансплантологии были настоящей фантастикой, в Московском медицинском институте имени Сеченова, где работал с 1956-го по 1960 год, в операционные набивался народ, чтобы понять, каким образом Демихов проводит свои операции, врач стал известен буквально на весь мир. В 1958-м по инициативе профессора Кокколиса Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, поэтому буквально через год врачи из ФРГ попросили советское правительство выпустить Демихова в ним, чтобы он прочел лекции и провел показательные операции для западногерманских врачей.

С этой поездки у Демихова и начались настоящие проблемы. Дело в том, что он дружил и сотрудничал со специалистами многих специальностей. Одним из друзей (и соседей) был инженер Василий Федотович Гудов, с которым Демихов конструировал сосудосшивающий аппарат. Демихов и Гудов буквально ночевали друг у друга дома, дорабатывая конструкцию, потом Гудову дали за него Госпремию. На самом деле прибор был первым в мире, но он был неудобным и громоздким, однако за неимением аналогов приходилось работать именно с ним. Этот агрегат Демихов и взял с собой в Германию, потому что работать с ним мог только он. Немцы попросили хирурга продемонстрировать несколько пересадок головы собакам и он согласился, попросив предоставить помещение, где он смог бы установить этот прибор. Немцы сделали все, но догадайтесь с одного раза, кто начал волаты и ораты, что еще чуть-чуть – и Демихов раскроет гостайну?

Хирург не обратил внимание на настоятельные советы людей в штатском, провел несколько показательных операций, встреченных овациями и восторженной прессой, а потом его ночью отвезли на машине на территорию советского посольства, а потом чуть ли не с мешком на голове препроводили в родные осины, где его едва отбили влиятельные друзья, потому что дело было уже состряпано, оставалось только дать ему ход. Члены советской делегации хором подтверждали, что у хирурга не было возможности “передавать чертежи на Запад”, что он все время был в окружении десятков врачей, но дело закончилось тем, что Демихову шлепнули в личное дело печать “невыездной” и отец, не побоюсь этого слова, мировой трансплантологии на 30 лет оказался отрезанным от мировой мысли и практики в своей отрасли науки.

И тем не менее в 1962 году о Демихове снова заговорил весь мир. Он пересадил собаке второе сердце и пес Гришка прожил с ним 150 дней. Прожил бы и дольше, если бы его не убил пьяный плотник, которого пес облаял, когда тот полез на территорию лаборатории. Демихов был страшно расстроен, старался потом всех животных забирать домой. На дворе стояли 60-е годы, царь Никита периодически запускал в страну “представителей капиталистического Запада”, поэтому если Демихова не выпускали к западным ученым, западные ученые всеми силами старались попасть к Демихову. Два раза к нему приезжал хирург Кристиан Барнард – знаменитый кардиохирург и трансплантолог, который первым в мире в 1967 году в ЮАР пересадил сердце от человека человеку. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел двухголовую собаку Демихова.

И пока западные врачи за честь почитали просто встретиться со знаменитым советским хирургом, его менее даровитые, но коммунистические доброжелатели из кожи вон лезли, только бы сделать ему пакость. В институте Сеченова он работал в полухолодном подвале. Потом перешел в Склиф, где ему выделили такой же сырой подвал, в котором они с коллегами за свои деньги пытались сделать ремонт, чтобы хоть как-то придать ему нормальный вид. Но надо отдать должное руководителям этих учреждений, на них действительно давили “вышестоящие партинстанции”, которые считали трансплантологию лженаукой и профанацией.

Тогда Демихов устраивается лектором общества Знание и начинает колесить по стране, убеждая людей в том, какое будущее обещает его наука.

А вот во что превратилась защита демиховской диссертации – может рассказать по памяти его дочь, тоже ставшая врачом. Ей было 16 лет, отец пригласил ее на защиту, которую пробил тот же его друг Арон Гурвич. Вы представляете? Гений, хирург, вокруг которого валятся ниц лучше умы человечества, был недопускаем к защите диссертации многие годы, “патамушто он биолог, а не врач по диплому”. Оппонентами стали Арон Гурвич и профессор хирургии Андросов. На защите творилась дичь – какие-то явно нанятые люди орали “шарлатан” и “долой”, мешали Демихову говорить, но в конце концов вся комиссия единогласно забросала врача белыми шарами и на основании защиты присвоила ему сразу звание “кандидата и доктора биологических наук”, потому что аналогов подобных работ в мире просто не было.

Практически всю жизнь Демихов прожил в атмосфере травли и непонимания (не от коллег, а именно от партийных боссов), психологически ему было очень тяжело, выручали друзья-ученые и семья. Неудачи в работе его не расстраивали, наоборот, он начинал анализировать, почему животное умерло, что он мог сделать иначе, каким образом предотвратить отторжение – и так далее. После отвратительной депортации из Германии он пережил тяжелейший нервный срыв, кричал по ночам, не мог нормально есть. Спасала только семья и друзья. И еще – двоюродный брат, который не боялся заступаться за него перед начальством. Генерал армии Сергей Штеменко был бесконечно далек от медицины, но понимал, чем занимается его родственник. Он часто приезжал на операции и не боялся ставить на кон свою репутацию, в очередной раз не давая доносам ход, защищая брата от очередных кляуз.

Понимал значимость работ Демихова Александр Васильевич Вишневский, первый директор Института экспериментальной и клинической хирургии. Именно к нему фронтовой паталогоанатом пришел со своими идеями – и тот дал место и лабораторию, потом отказался уволить по требованию недовольных экспериментами высоких инстанций – потому что понимал, чем именно занимается Демихов и какова именно значимость его работ, только смерть Вишневского положила конец их дружбе и сотрудничеству. Очень помогал руководитель института Склифосовского Михаил Тарасов, а потом его сменщик Борис Комаров, которые вопреки распоряжениям партийного руководства дали Демихову тот самый подвал под лабораторию. Владимир Бураковский, многолетний глава института Бакулева и друг Демихова, гениальных хирург, спасший сотни детей, получал нагоняи за то, что писал о работе Демихова только положительные отзывы.

Только в 80е годы Владимира Демихова перестали открыто травить и начали даже награждать, да только нервы и здоровье его были настолько подорваны, что жена и дочь настояли, чтобы он ушел на пенсию. Три года он пытался привыкнуть к жизни на даче, на природе, похудел на 20 килограмм, страдал от бездействия.

Только в конце 80-х, а менно в 1988-м, спустя год после того как профессор Василий Колесов осуществил в клинике операцию маммарно-коронарного шунтирования, Владимир Петрович в составе группы хирургов получил Государственную премию за внедрение в практику операции по шунтированию сердца. В 1997 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 1998 году вместе с коллегами Владимир Демихов стал лауреатом Государственной премии РФ «За разработку проблемы пересадки сердца».

Несмотря на все сложности, которые сопровождали Демихова на протяжение всей его карьеры, он считал, что прожил хорошую жизнь. Его дочка вспоминала, что в беседах с Ароном Евсеевичем Гурвичем они все время говорили о том, что прожили прекрасную жизнь: их не убили на войне, им удалось не быть арестованными и не попасть в сталинские лагеря, у обоих были семьи, дети, внуки, они занимались любимым делом и оставили учеников.

Я же, когда читала об истории жизни этого человека, думала только об одном: сколько бы он сумел сделать, если бы ему не просто милостиво давали работать, а обеспечивали бы всем необходимым, разрешали общаться с зарубежными коллегами, обмениваться опытом, публиковаться в западных журналах. Если бы над ним не издевались, не давили десятилетиями, не оскорбляли травлей, а позволяли заниматься любимым делом в полную силу… Куда бы развилась отечественная трансплантология и хирургия? Каких бы высот достигла?

Никто не скажет. Все, что можем мы, – это помнить об этих людях, ну а также о том, в какой адище была превращена их жизнь “чудесной советской страной”, где им не посчастливилось родиться в эпоху “первого в мире коммунистического государства”.